郭翀和仲夏(2012)认为将企业、银行、期货业务机构等方面结合起来,利用标准仓单,企业可以用银行资金实现杠杆交易以及对采购或销售价格的锁定。李北新(2015)认为场外市场对现货市场有非常强的促进补充作用。熊玉莲(2012)建议将针对市场参与者的监管转变为对交易商的监管,构建以交易商为基础的场外金融衍生品风险防控机制。

程超(2015)认为全球主要成熟期货公司的业务模式主要为“全通道模式”、“全球专业化模式”、“区域服务型模式” 和“本土服务型模式”四种。Kate Kelly(2015)指出商品合约交易因为交易量大和影响力大,影响了石油、小麦等原材料每天的价格,继而对从苹果手机到咖啡等很多商品的价格带来影响。Javier Blas(2020)提到,商品交易商在现代经济中作用越来越大,成为必要商品的国际清算机构。侯艳良(2014)认为嘉能可采用了投资并购、市场网络、物流体系和套利策略等四种方式,创造了企业价值。胡文国(2016)总结了马士基、嘉能可、托克和ABCD四大粮商的大宗商品运用模式,认为借助于资本的优势,通过全产业链运营、全球化扩张,国际大宗商品贸易企业获得了大宗商品的运营优势。

作为市场风险管理的提供商,随着市场的发展状态,必然伴随着产品从定制化走向可复制化的过程。Craig(2014)认为,商品交易公司主要将风险管理业务聚焦于转变商品的空间状态(物流)、时间状态(仓储)和物理状态(加工)上,通过实现对不同商品在不同状态下的状态转换获取收益,主要管理的不是商品价格的投机性方向,而是基差风险。Vera(2017)在研究农业的时候指出,可以通过发行农产品借贷工具来实现融资,简单的说,Suhas(2018)认为可以通过对于未来支付权的证券化来实现,Charls(2003)探讨了对于石油等能源产品的证券化过程。Lewis(2007)同样指出商品的贸易融资应聚焦于物流层面而非投机层面,通过证券化来实现融资和对于企业的资产负债表管理。

经济结构的转型和金融结构的转型,意味着市场对于风险管理的需求也将是巨大的,证券化是一种途径。但是在中国期货公司风险管理业务开展的初期,如何进行模式化推广,以及何时从风险管理产品定制化走向模式化推广,以中国改革开放的经验表明,在试点中逐渐推广不妨是一种选择——评价证券化对于整体市场的绩效影响,对于服务实体的功能实现情况。李书彦研究发现,大宗商品金融化尽管带来了农产品价格的大幅度波动和市场风险,但是其价格发现功能使我国农产品价格与国际市场接轨,因此价格贸易条件得以优化。

另一方面,实践显示证券化(金融化)同时也将带来新的不确定性,尤其是对于实体商品市场而言。王广谦(1996)认为,经济金融化是现代经济发展中的一个趋势。金融化的过程有其内在的发展规律,即:在经济发展水平较低的阶段,金融化主要是货币化,也即货币存量的较快增长;当经济发展达到一定的程度之后,货币存量的增长便会相对放慢,而非货币金融工具的增长加快。朱民(2006)在上一轮大宗商品牛市中发现,引起资源性商品价格持续上升和波动的主要原因有两个方面,一是需求的因素,一是金融的因素。全球范围内超额流动性的存在,意味着广义的货币供应超过了实体经济增长中的实际货币需求。美元对主要货币的汇率周期与主要商品美元名义价格的波动周期历来关系非常密切。资源性商品因其稀缺性,投资、开采和加工的长期性,从属性上具有短期供给刚性,因此通常需从长期的角度予以观察,以真实价格而非名义价格测度变化。韩立岩(2012)也认为在长期,实体经济因素是大宗商品价格上涨的主要动力;而在短期,国际投机因素导致了大宗商品期货的金融化;中国因素的作用是间接的,不是主要的。

当前我们期货交易商的能力培养依然任务艰巨。汪炜(2009)通过比较国内外期货公司认为,我国期货公司创新能力不足、业务规模和经营规模都落后于国外。常清(2017)指出,我国期货市场产生于价格改革和经济体制改革过程中的风险转移需求,未来应加快将期货市场发展方向定位进行全面提升,真正打造全球最重要的商品定价中心,构筑中国经济发展和经济安全的长期价格保障基础。借鉴徐清(2007)平衡记分卡的方法,我们可以构建期货公司核心竞争力评价指标体系,根据王平(2008)的研究,培育现货期货业务核心竞争力,需要在产品上做精做深,业务做广做大。

银刘彦(2008)就农业信贷问题认为,通过“订单农业+农产品期货+信贷”的模式,可以解决农村信贷的制约瓶颈,支持“三农”发展。张晟义(2011)认为“订单+期货”模式有助于规模市场风险、提高订单履约率,有助于降低银行放贷风险。孙志红(2016)通过对国内外农业产业化的几种模式分析,认为农产品期货参与农业产业化是最佳的模式选择。

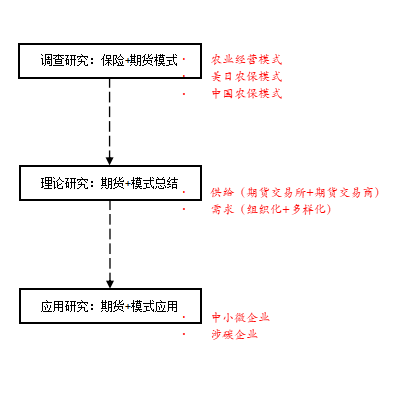

研究范围:本课题主要针对期货市场在新发展格局下如何更有效地服务实体经济展开,在对当前“保险+期货”的业务进行研究的基础上,结合衍生品的本质属性,对“期货+”业务模式创新过程中需要的模式要素条件、制度创新条件和业务创新风险点做进一步的探讨。同时课题以绿色金融衍生品为示例,分析其对广东省和全国实体经济的服务模式。

研究意义:本课题的理论意义在于通过对“保险+期货”的业务模式进行更一般的理论抽象,提炼“期货+”的一般业务模式特征,为期货服务实体经济提供更一般的理论支撑。本课题的实践意义在于在中国经济生态文明转型过程中,借助于广州期货交易所的设立,探讨相应绿色金融衍生品服务广东以及全国实体经济的可行业务模式。

主要观点:通过对现有的“保险+期货”项目研究,发现“期货+”在金融服务实体过程中,通过支付风险管理成本的方式,对实体经营过程中的价格相关风险进行风险转移。“期货+”模式的一般性成立的条件在于风险管理的成本控制、期货工具市场的流动性等。

解决问题:借助于“期货+”模式,课题尝试将中国转型过程中的众多中小企业纳入到这个方案设计中,以广东省加工贸易型企业的汇率风险管理和绿色成本管理为研究对象,提出“期货+”框架下的业务解决方案。

“期货+ ”业务模式创新研究.pdf